Sta per arrivare nelle librerie (e negli e-book store) Regina del sole, secondo volume del ciclo di Virga, scritto dal canadese Karl Schroeder e tradotto dal sottoscritto insieme a mia moglie Silvia Castoldi.

Quella di Schroeder è una fantascienza visionaria: Virga è un universo artificiale, in cui non ci sono pianeti e lo spazio non è vuoto ma pieno d’aria, il che comporta una fisica piuttosto diversa da quella cui siamo abituati. Questi concetti insoliti vengono però bilanciati da trame molto avventurose e pirotecniche.

Rispetto al suo predecessore (che vi consiglio comunque di leggere per primo), ho trovato Regina del Sole ancora più divertente. Merito del fatto che questa volta la protagonista assoluta è Venera Fanning, l’avventuriera che abbiamo imparato ad amare nel primo volume e che è sicuramente il più riuscito personaggio del ciclo.

Se siete vicini a Milano e volete saperne di più, vi ricordo che domenica 11 ottobre alle ore 11.30, nel corso della convention StraniMondi dedicata alla letteratura fantastica, ci sarà la presentazione ufficiale del romanzo. Sarò presente anch’io, insieme agli editori, a Silvia e ad altri collaboratori di Zona 42.

Il libro è già acquistabile in versione cartacea o ebook.

La cattiva strada (autopromozione)

Nel riprendere la pubblicazione di questo blog (che spero d’ora in poi riuscirò a mantenere più regolare), vorrei cominciare segnalando un libro di cui sono parzialmente autore.

La cattiva strada è un’antologia curata da Gian Filippo Pizzo che raccoglie 18 racconti di “crudeltà assortite”. Come il curatore ammette candidamente nell’introduzione, l’antologia è nata in modo piuttosto casuale, dall’accumularsi di racconti rimasti esclusi dalle numerose altre antologie tematiche da lui assemblate, e che casualmente erano tutti accomunati da una certa crudeltà di fondo.

La cattiva strada è un’antologia curata da Gian Filippo Pizzo che raccoglie 18 racconti di “crudeltà assortite”. Come il curatore ammette candidamente nell’introduzione, l’antologia è nata in modo piuttosto casuale, dall’accumularsi di racconti rimasti esclusi dalle numerose altre antologie tematiche da lui assemblate, e che casualmente erano tutti accomunati da una certa crudeltà di fondo.

Questo potrebbe far pensare a un libro raffazzonato, ma la realtà a mio avviso è ben diversa: la dote che fa di Pizzo un ottimo antologista è la capacità di tirare fuori il meglio dai suoi autori, e questo caso non fa eccezione. Ogni racconto è stato editato con cura (a me, per esempio, è stata chiesta una riscrittura) e a mio avviso raggiunge un buon livello qualitativo. E il fatto che i racconti siano di diversi generi e varia ispirazione contribuisce a rendere interessante la lettura.

Io sono presente con il racconto Il sondaggio. È un horror, il primo che scrivo. Se qualcuno vorrà farmi sapere il suo parere, mi farà piacere.

Domani, sabato 19 settembre, alle 17.30, sarò presente insieme ad alcuni altri autori alla presentazione del libro presso la libreria Feltrinelli di Brescia.

#OccupayISBN: la mia esperienza

In questi giorni sta facendo molto discutere il caso di ISBN Edizioni. Come è noto, l’editore Massimo Coppola, ora tornato alla direzione di Rolling Stone, è stato violentemente attaccato su Twitter da vari traduttori e autori che non sono stati pagati per il loro lavoro, e dai loro simpatizzanti. Coppola si è difeso con un’accorata lettera aperta sul sito della casa editrice descrivendosi come vittima di un attacco ingiusto, e sostenendo di avere fatto tutto il possibile per pagare i creditori. Lettera che gli è fruttata espressioni di solidarietà da parte di persone che lo ritengono un capro espiatorio per una crisi editoriale inevitabile. Il testo dice tra l’altro:

Dal Giugno 2014 abbiamo cominciato a interrompere i rapporti con dipendenti e collaboratori fissi. Siamo passati da 9 a 7, poi a 5 a settembre, a Ottobre 2014 erano 3, infine a 1. […] Dal Giugno del 2014 abbiamo usato il denaro con questo metodo: innanzitutto pagare dipendenti e collaboratori fissi, che ad oggi hanno tutti avuto quel gli spettava. Subito dopo abbiamo pagato, a volte a rate, autori e traduttori, fino al Gennaio 2015, quando le risorse si sono completamente esaurite. Abbiamo quindi dato la precedenza proprio a autori e traduttori, senza riuscire tuttavia a soddisfarli tutti. Il criterio utilizzato è stato il seguente: precedenza ai debiti più vecchi.

A questo punto credo che sia illuminante raccontare la mia esperienza personale con ISBN. Nel luglio 2014 mia moglie ed io, ignari di quanto stava avvenendo (nonché, bisogna dirlo, confidando nella buona reputazione che l’editore si era guadagnato fino a poco prima) ci siamo proposti alla casa editrice come collaboratori. Di solito quando ci si fa avanti passano diversi mesi prima che ci sia un’opportunità di collaborare, e non è raro che prima di cominciare vengano richieste prove di traduzione. ISBN, invece, ci propose un libro nel giro di un paio di giorni, e da tradurre con estrema urgenza: doveva uscire a ottobre, e perciò il lavoro andava consegnato ai primi di settembre!

Il testo era davvero molto bello e interessante. Il tempo era poco, ma ci accordarono senza problemi un aumento di tariffa, per cui accettammo, lavorando anche durante le vacanze per rispettare la data di consegna. La traduzione fu consegnata regolarmente, fu corretta a tempo di record da redattori molto competenti, e finì effettivamente sugli scaffali delle librerie a fine ottobre. Il primo segnale che qualcosa non andava fu il mancato arrivo delle copie di spettanza. Quando le sollecitammo, si scusarono dicendo che la persona che doveva occuparsene non lavorava più lì. A febbraio il pagamento pattuito non arrivò. Alle nostre interrogazioni fu risposto che la casa editrice era in crisi, ma stava tentando di pagare tutti i collaboratori e ci avrebbe fatto avere al più presto un piano rateale di rimborso. Il piano non arrivò mai. Alle nostre ulteriori sollecitazioni, una gentile impiegata rispondeva che attendeva una risposta dal signor Coppola, che però al momento non era reperibile.

Ora, io capisco che il mercato editoriale sia in crisi. Riconosco che quando la crisi colpisce sia possibile essere in buona fede e ritrovarsi impossibilitati a pagare i creditori pur volendolo fare. Tuttavia faccio notare al signor Coppola, che si ritiene vittima di un attacco “ingiusto e disinformato”, e ai suoi elogiatori, che ISBN ha commissionato un lavoro a dei nuovi collaboratori in un momento in cui, per sua stessa ammissione, aveva già cominciato a licenziare i dipendenti ed era in difficoltà a pagare i debiti pregressi. Credo che la cosa si commenti da sé.

Perché si legge?

Oggi è la giornata in cui si sarebbe tenuti a spiegare agli altri perché si legge. A me risulta un po’ difficile. Ho imparato a leggere prima di andare a scuola, spinto non da insegnanti ma dalla semplice curiosità infantile, volevo sapere cosa dicevano le scritte che vedevo ovunque, e tampinavo mia madre perché le me leggesse, finché ho appreso la lettura prima che chiunque se ne rendesse conto. Da allora ho sempre letto tutto quello che mi capitava sottomano, tanto che i miei genitori mi ammonivano a non leggere troppo, mi imponevano dei limiti alla lettura come oggi si farebbe con la televisione, preoccupati della mia incipiente miopia. Leggo ancora oggi, e vorrei avere più tempo a disposizione per leggere di più. Quindi dover spiegare perché leggo mi fa un’impressione simile a dover spiegare perché respiro, o perché mi piace il sesso. È un bisogno primario, e qualunque spiegazione sembra creata a posteriori.

Ricordo uno dei periodi meno felici della mia vita, quello delle scuole medie. Allora ero una sorta di reietto sociale, non trovavo un modo di rapportarmi con i miei compagni, e andare a scuola era un peso. Finché un giorno scoprii che all’ultimo piano, ignorata da tutti, esisteva una biblioteca scolastica, e che mi era permesso visitarla, sfogliare i libri e persino portarmeli a casa. C’erano testi che nelle librerie non si trovavano, in particolare un bellissimo libro di esperimenti chimici, che presi in prestito innumerevoli volte e fu la mia guida all’uso del “Piccolo Chimico” ricevuto a Natale, molto più dello striminzito libretto incluso nella confezione. Da allora questo è diventato un archetipo del mio inconscio: ogni tanto sogno ancora di vagare per una scuola affollata, fredda e ostile, e di incontrare finalmente tra le sue mura una biblioteca che ne è l’opposto, in cui mi sento finalmente a mio agio.

Ecco: forse un libro da solo non può cambiarti la vita, però puoi trovarci dentro quello che ti manca e che la vita non ti sta dando. Può darti il gusto di qualcosa che nemmeno immaginavi, e che una volta immaginata può diventare reale. Mica poco!

La Rete bussa alla porta dell'infanzia

Una scena del film “Nel paese delle creature selvagge” di Spike Jonze

Di fronte all’incontro tra i bambini e la Rete, l’atteggiamento dei genitori oggi è di solito ambiguo. Da un lato, manifestano un malcelato orgoglio se il pupo riesce a destreggiarsi tra le icone di un tablet e magari a scaricare e installare da solo il giochino che gli interessa. Dall’altro, però, sono terrorizzati all’idea che il pargolo possa, attraverso Internet, venire a contatto con il vasto mondo senza il filtro genitoriale. Da cui il proliferare dei software di parental control, farraginosi e inefficaci tentativi di porre un freno alla curiosità degli infanti senza bloccare del tutto l’agognato accesso alla Rete. Questo perché oggi Internet è vista come un territorio selvaggio in cui si annidano mostri in agguato (mentre al contrario il televisore viene considerato innocuo, e si trova normale lasciarlo acceso a tutte le ore del giorno di fronte ai bambini a mostrare contenuti spesso inadatti).

Le cose, però, potrebbero cambiare presto: la Rete sta per arrivare ai bambini assumendo un aspetto del tutto rassicurante, quello di giocattoli parlanti connessi a un’intelligenza artificiale in cloud. Ne ho parlato su Nòva qualche tempo fa: i CogniToys sfrutteranno le risorse di Watson di IBM, una delle IA più potenti e versatili in circolazione, per conversare in modo intelligente coi bambini. Qualcosa mi dice che, di fronte a un dinosauro parlante dall’aria innocua che risponde pazientemente e correttamente a tutte le domande del figlio, i genitori saranno felicissimi di delegargli almeno una parte dei compiti educativi e godersi un po’ di tranquillità.

Non è difficile immaginare scenari in cui qualcosa può andare storto. A cominciare dalla possibilità che qualcuno possa, per divertimento o, peggio, con cattive intenzioni, hackerare i giocattoli e arrivare a molestare i bambini proprio nel cuore delle loro casa, dove i genitori li ritengono al sicuro. A mio avviso però è molto più grave il rischio che siano i gestori del sistema a comportarsi scorrettamente. Avrebbero in mano un enorme patrimonio di dati sulla personalità dei bambini nel periodo più delicato dello sviluppo. Senza controlli molto stretti, cosa gli impedirebbe di sfruttarli molti anni dopo, usandoli per manipolare le persone? Per esempio cercando di venderti un prodotto con annunci pubblicitari mirati, collegati alla tua filastrocca preferita, che neppure ricordi più ma è sepolta nel tuo inconscio? Addirittura: cosa gli impedirebbe di sfruttare la situazione per precondizionare i bambini, associando situazioni piacevoli con determinati suoni, melodie o parole che vent’anni dopo verrebbero inclusi in prodotti o slogan politici? E poi, al di là di questo, non si correrà il rischio che i genitori si affidino troppo a queste macchine, non fornendo ai bambini il contatto umano di cui hanno bisogno? È una situazione che la fantascienza ha già preso in considerazione: l’esempio migliore è il terrorizzante racconto Il veldt di Ray Bradbury, in cui bambini abituati a vivere nella realtà virtuale di una nursery reagiscono con violenza quando i genitori pentiti decidono di farli uscire.

Lo scenario che più mi inquieta però, paradossalmente è quello opposto, in cui tutto funziona a meraviglia. Sì, perché non si può negare che l’idea abbia anche delle potenzialità davvero interessanti. Sappiamo bene che i bambini crescono tanto più intelligenti quanto più stimoli ricevono nella prima infanzia. Se questi giocattoli manterranno le promesse, potrebbero diventare molto più stimolanti di qualunque babysitter umano: instancabili, sempre attenti, infinitamente pazienti, in grado di accedere a tutta la conoscenza del mondo, e per giunta con la possibilità di attingere a un database crescente di esperienze fatte con migliaia o milioni di infanti di ogni luogo. Potenzialmente potrebbe essere una rivoluzione nel campo dell’educazione. Quanto potrebbero imparare i bambini, avendo un simile maestro sempre a disposizione giorno e notte, in grado di insegnare sfruttando la loro curiosità e non in maniera coercitiva? È da vedere, forse moltissimo. Potrebbe essere un passo avanti di proporzioni inattese nel progresso dell’umanità.

Mi chiedo però come sarebbe la transizione. Già oggi i genitori guardano con sospetto e preoccupazione i loro figli nativi digitali perennemente attaccati a uno smartphone. Come reagirebbero a bambini che, educati da un’intelligenza artificiale, nel giro di pochi anni ne saprebbero più di loro su tantissimi argomenti? Anche in questo caso mi viene in mente uno scenario da fantascienza, questa volta quello di un romanzo di Arthur Clarke in cui i figli degli uomini, stimolati da una razza aliena, sviluppano potenzialità enormi, diventando qualcosa di diverso dagli esseri umani e staccandosi dai genitori. L’opera, che quest’anno diventerà anche una serie televisiva di SyFy Channel, si intitola appunto Childhood’s End, la fine dell’infanzia (ma curiosamente il titolo italiano vede le cose dal lato opposto, ed è Le guide del tramonto).

Non mi piace fare l’apocalittico, e in realtà credo che se avessi dei figli sarei già in lista per comprargli un CogniToy. Ma credo anche che farei in modo di tenerlo spento quando non sono presente. Non si sa mai…

Omeopatia e falsa imparzialità

In una delle tante citazioni che gli vengono attribuite, il celebre scrittore di fantascienza e divulgatore scientifico Isaac Asimov ammonisce contro l’idea sbagliata che democrazia significhi che la nostra ignoranza valga quanto l’altrui conoscenza. È un avvertimento che oggi suona particolarmente valido. Purtroppo, sempre più spesso quando si parla di un argomento scientifico o tecnico in grado di generare controversie nell’opinione pubblica, i giornalisti scelgono l’atteggiamento “salomonico” di presentare due opinioni opposte con identico risalto e senza commentare. In questo modo ottengono l’apparenza dell’assoluta imparzialità: sono state presentate tutte le tesi e non si è preso le parti di nessuna. Tuttavia solo di apparenza si tratta. Se una delle due tesi è largamente maggioritaria nella comunità scientifica e l’altra è sostenuta solo da poche persone isolate; oppure se una è sostenuta da prove scientifiche e l’altra solo da speculazioni prive di sostanza, mettendole sullo stesso piano non si fa informazione imparziale, bensì si distorce la realtà.

Un esempio lampante ci arriva in questi giorni dalla pubblicazione delle conclusioni di un corposo studio di meta-analisi sulla medicina omeopatica, condotto dal NHMRC, un’importante istituzione statale australiana di ricerca medica. Lo studio conclude che l’omeopatia non è più efficace di un placebo nella cura di qualunque forma di malattia, e pertanto non dovrebbe essere prescritta dai medici.

Non si tratta certamente di un risultato sorprendente, essendo arcinote le ragioni per cui l’omeopatia ha lo stesso valore scientifico della stregoneria (eviterò quindi di ripeterle). Tuttavia lo studio ha una discreta importanza, in quanto per l’ennesima volta smentisce la pretesa secondo cui ricerche recenti dimostrerebbero l’efficacia dei metodi omeopatici. Analizzando con criteri adeguati i dati disponibili, le prove svaniscono.

Ebbene, come ha dato questa notizia la stampa italiana? Alcuni dei più importanti quotidiani che ne hanno parlato hanno dato uno spazio pari se non maggiore alle tesi della dottoressa Simonetta Bernardini, responsabile dell’ospedale di Pitigliano (se non sapete dov’è Pitigliano, sappiate che è un comune di meno di 4.000 abitanti in provincia di Grosseto, che ospita un ospedale che applica la “medicina integrata”, cioè mescola la medicina scientifica con l’omeopatia e altre pratiche “alternative”).

La dottoressa sostiene in primo luogo che “questo rapporto australiano di cui si sta tanto parlando non è in nessun modo uno studio scientifico: la scientificità di una ricerca si misura in prima battuta dal fatto che viene pubblicata su riviste scientifiche indicizzate peer-reviewed. Su quale rivista sarebbe stato pubblicato? Nessuna”. Si tratta di una sciocchezza. La scientificità dell’istituzione che ha prodotto il rapporto è fuori discussione, e i criteri di ricerca applicati sono stati sottoposti ad analisi da parte di un’azienda indipendente che ne ha certificato l’imparzialità. Non è la pubblicazione su rivista a dare la patente di scientificità a uno studio, ma il metodo del peer-reviewing, che è stato correttamente applicato.

La dottoressa prosegue dicendo che “è incredibile che siano stati presi, non so con quale criterio, 225 studi su migliaia di lavori scientifici che documentano quanto siano efficaci i medicinali omeopatici per diverse patologie. Certo che se si scelgono accuratamente i lavori di ricerca che non documentano l’efficacia dell’omeopatia, questa risulterà per forza di cose inefficace”. Qui Bernardini mostra di non capire quale sia il senso di una metaanalisi comparativa come questa. Non si tratta semplicemente di fare una media di tutti i risultati ottenuti in tutte le ricerche del mondo: così facendo, se avessimo 10 studi fatti male che dicono una cosa e uno studio fatto bene che ne dice un’altra, quelli fatti male stravincerebbero. L’essenza dei lavori di questo tipo sta proprio nello stabilire dei criteri univoci per “pesare” i risultati, eliminando del tutto quelli che non danno sufficienti garanzie, e dando un peso maggiore a quelli più affidabili. Per esempio, il rapporto australiano ha escluso del tutto i lavori basati su meno di 150 pazienti, ritenendo che fossero troppo suscettibili di fluttuazioni statistiche capaci di falsare il risultato. Di conseguenza, è del tutto sensato che le ricerche prese in considerazione siano “solo” 225 (che in realtà è un numero molto grande).

Chi volesse discutere il rapporto australiano, perciò, non dovrebbe farlo perché determinate ricerche non sono state prese in considerazione, ma dovrebbe semmai criticare i criteri adottati per la selezione. Invece la dottoressa Bernardini, come abbiamo visto, dice di non sapere di quali criteri si tratta. In pratica ammette di non avere neppure letto il rapporto!

Riassumendo: su alcuni dei maggiori quotidiani italiani un rapporto scientifico regolare e prodotto da un ente autorevole è stato messo sullo stesso piano di una persona che lo accusa neppure tanto velatamente di essere una frode, nonostante sia evidente che costei non ne conosce neppure il contenuto, e non è in grado di criticarlo nel merito. È buona informazione scientifica questa? Inutile che ve lo dica: no.

È il caso di farci riconoscere dagli alieni?

È il caso di inviare messaggi agli alieni per fargli sapere che siamo qui? Può sembrare una questione confinata ai romanzi di fantascienza, ma invece in questo momento ci sono persone serissime che la stano dibattendo animatamente.

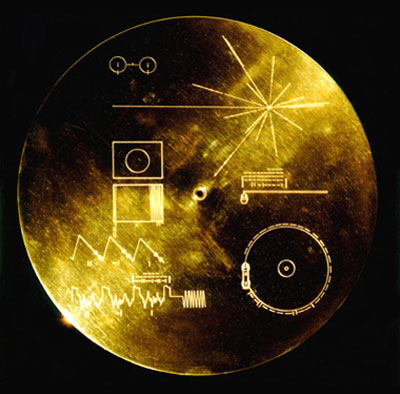

Messaggi agli alieni in realtà ne abbiamo già mandati, però le probabilità che qualcuno possa riceverli sono piuttosto scarse. Abbiamo incluso messaggi sulle sonde spaziali destinate a lasciare il Sistema Solare: delle targhe sui Pioneer, dei dischi con codifica digitale sui Voyager. Tuttavia il loro viaggio è lentissimo: è ancora oggetto di discussione se siano uscite o meno dalla sfera di influenza del Sole, e passeranno decine di migliaia d’anni prima che transitino vicino a un’altra stella. Anche ammesso che esistano altri sistemi stellari abitati, potrebbero passare milioni di anni prima che ne incontrino uno, e anche in quel caso non è affatto detto che qualcuno si accorga del loro passaggio.

Quarant’anni fa, utilizzando il radiotelescopio di Arecibo in modalità trasmittente, abbiamo anche trasmesso un messaggio radio in direzione dell’ammasso globulare di Ercole M13, codificando alcune basilari informazioni sulla natura della vita sulla Terra. A prima vista potrebbe sembrare che questo messaggio abbia maggiori possibilità di essere ricevuto, dato che M13 contiene circa 350.000 stelle, e quindi si potrebbe sperare che almeno una di esse abbia un pianeta abitato. A ben guardare, però, le cose stanno diversamente. Per cominciare, gli ammassi globulari sono un ambiente molto poco favorevole alla formazione di pianeti. Ma soprattutto, il messaggio impiegherà 25.000 anni ad arrivare fin laggiù,e nel frattempo M13 si sarà spostato da tutt’altra parte. Salvo l’evento altamente improbabile che un alieno passi proprio sulla sua traiettoria al momento giusto, il messaggio si perderà nel nulla.

Ora però si sta pensando di cominciare a fare sul serio, a causa della frustrazione dei partecipanti a SETI. La sigla sta per Search of Extra Terrestrial Intelligence (ricerca di intelligenza extraterrestre), e indica un programma di ricerca privato che da più di 40 anni scandaglia in vari modi le frequenze radio per trovare i segni della presenza di alieni da qualche parte nell’Universo. Personalmente ho sempre pensato che l’approccio di SETI abbia dei limiti, dato che si basa sulla presenza di radiazioni elettromagnetiche per individuare le civiltà aliene. Non è detto che questo sia un buon metodo: la civiltà umana ha scoperto l’elettromagnetismo da meno di un secolo e mezzo. Magari tra cinquant’anni scoprirà qualcosa che renderà obsolete le comunicazioni basate sulle onde radio, che ci sembreranno antiquate come usare un eliografo invece che spedire una e-mail.

In ogni caso SETI non ha finora cavato un ragno dal buco, e perciò molti dei suoi adepti stanno pensando di passare a qualcosa che chiamano Active SETI (ricerca attiva di intelligenza extraterrestre) o METI (invio di messaggi verso l’intelligenza extraterrestre). Si tratterebbe in pratica di sistematizzare l’invio di messaggi verso l’esterno, nella speranza di farci sentire sul serio da qualcuno. Tuttavia c’è chi obietta fortemente a questo sviluppo. Farci notare da alieni di cui non sappiamo assolutamente nulla, dicono, è un salto nel buio. Guardando alla storia umana, dove spesso intere civiltà sono state completamente annichilite dall’incontro con un’altra tecnologicamente più avanzata, il contatto con gli extraterrestri comporterebbe grossi rischi. Soprattutto, si tratta di un’iniziativa che non dovrebbe essere presa per iniziativa di un singolo gruppo, ma andrebbe decisa dall’umanità nel suo insieme.

Su questo temo si è tenuta in questi giorni una serissima discussione presso l’AAAS (l’associazione americana per il progresso della scienza). A difendere la tesi per cui da un contatto con gli extraterrestri può venire solo del bene c’era l’attuale direttore della composizione dei messaggi interstellari di SETI, Douglas A. Vakoch. Curiosamente, a sostenere la tesi opposta c’era uno scrittore di fantascienza, cioè il tipo di persona che ci aspetteremmo più incline a voler incontrare gli alieni. In effetti David Brin è un bravissimo autore (il suo Thor Meets Captain America è uno dei miei racconti preferiti di sempre), ma è anche un astrofisico, ed è uno dei più convinti oppositori della ricerca attiva di intelligenze aliene.

Difficile dire di primo acchito chi abbia ragione. Da un lato, potremmo pensare che la nostra paura degli alieni sia solo un fatto culturale, un mero riflesso della nostra natura aggressiva e diffidente. Tuttavia è vero che non sappiamo assolutamente nulla di loro, nemmeno se esistano o no. Chi può dire se andando incontro agli extraterrestri non ci comporteremmo come i dodo che accoglievano fiduciosi gli spagnoli pronti a metterli in pentola? Proveremo a parlarne più in dettaglio in futuro.

L'ultima colonia

Dopo gli eventi visti in Morire per Vivere e Le Brigate Fantasma, John e Jane si sono sposati, hanno avuto nuovi corpi più adatti alla vita civile, e vivono una pacifica vita da agricoltori insieme alla figlia Zoe. Ma l’Esercito ha ancora qualcosa in serbo per loro, e li convince a guidare una spedizione per colonizzare il pianeta Roanoke. Presto si renderanno conto che le cose non stanno esattamente come gli è stato detto, e che i civili loro affidati vengono usati come pedine in una partita diplomatica dove potrebbero tranquillamente essere sacrificati…

Questo è il terzo volume della serie Old Man’s War, per ora l’ultimo pubblicato in Italia, mentre negli USA sono già usciti anche Zoe’s Tale, che racconta gli stessi eventi di questo romanzo ma dal punto di vista di Zoe, e il successivo The Human Division, e sta per uscire The End of All Things.

Recensendo i due volumi precedenti avevo espresso le mie forti riserve verso l’impostazione politica dei romanzi di Scalzi, totalmente orientata verso un acritico militarismo. Tuttavia, nel corso di un’intervista che mi aveva rilasciato per Players, lo stesso autore mi aveva ammonito a non scambiare le posizioni dei personaggi per le sue, e a prendere in considerazione l’intera serie prima di giudicare. Devo riconoscere che in questo terzo episodio l’Esercito perde la sua immagine di istituzione totalmente positiva e viene descritto come fallibile, accentratore e manipolatore. Una brusca correzione di rotta (che peraltro non inficia le mie critiche agli episodi precedenti). Questa apertura progressista non è però bastata a farmi piacere il romanzo, che a mio avviso fa fare alla serie un passo indietro.

Attenzione: parlo seguendo i miei gusti personali. Dal punto di vista tecnico, L’Ultima Colonia è scritto piuttosto bene, con una trama piena di ritmo e di colpi di scena, personaggi ben caratterizzati, e continue variazioni di atmosfera che permettono di arrivare fino in fondo senza annoiarsi. E l’intreccio politico-diplomatico-militare è ben studiato.

Tuttavia io non riesco proprio ad appassionarmi alla visione retrò della fantascienza di Scalzi. Perlomeno nei due volumi precedenti c’era una tecnologia militare interessante, originale e moderna. Ma quando si esce dall’ambito strettamente guerresco l’autore perde tutta la sua inventiva. La società che descrive non solo non è futuribile, ma nemmeno contemporanea, e sembra essere stata concepita negli anni Cinquanta. Si direbbe che l’unico motivo per cui i personaggi colonizzano pianeti è trovare nuovi territori dove piantare patate e allevare maiali, e che il principale obiettivo strategico sia quello di moltiplicare la consistenza della propria popolazione. Concezioni decisamente fuori dal tempo.

Il punto più debole di tutta l’opera è però quello che sarebbe dovuto essere il suo centro, e cioè il pianeta Roanoke. Data la sua importanza nell’economia del romanzo mi sarei aspettato un buon livello di dettaglio e di originalità. Invece, tutto quello Scalzi ci dice di Roanoke si può riassumere in due righe: ci sono roditori simili a topi con quattro occhi, predatori simili a lupi con quattro occhi, abitanti primitivi ma intelligenti che somigliano a lupi mannari, e bellissimi tramonti, ma l’atmosfera puzza di ascelle. Stop. Un fondale di cartapesta sarebbe stato più interessante.

Mi sono reso conto che una fascia importante, e forse addirittura maggioritaria del pubblico della fantascienza ama molto i romanzi avventurosi, senza eccessive complicazioni scientifiche e ispirati a opere del passato. Per costoro L’Ultima Colonia contiene tutto quello che serve, confezionato in modo professionalmente valido. A me però è sembrato affrettato e privo di vero interesse.

Distopie

Come dicevo qualche tempo fa, ultimamente ho preso l’abitudine di leggere anche testi di narrativa autopubblicati, che in precedenza ignoravo. Questo dopo aver constatato che la crisi spinge a ricorrere all’autopubblicazione anche autori validissimi che però non trovano spazio in un mercato librario nazionale sempre più asfittico e, di conseguenza, pavido e miope.

Come dicevo qualche tempo fa, ultimamente ho preso l’abitudine di leggere anche testi di narrativa autopubblicati, che in precedenza ignoravo. Questo dopo aver constatato che la crisi spinge a ricorrere all’autopubblicazione anche autori validissimi che però non trovano spazio in un mercato librario nazionale sempre più asfittico e, di conseguenza, pavido e miope.

Tra questi autori c’è anche Stefano Massaron, scrittore pubblicato da Einaudi e dal cui ultimo libro è stato tratto anche un film, ma che ha scelto, a titolo di esperimento, di pubblicare in proprio una serie di ebook intitolata I racconti dell’Ernesto.

Confesso di non sentirmi imparziale nel giudicare la raccolta in questione. Non solo Stefano è un amico, ma è stato proprio a casa mia, durante una cena, che il comune amico Ernesto gli ha estorto la promessa di non limitarsi a scrivere romanzi, ma anche qualche racconto. Questo secondo volume della serie si intitola Distopie ed è dedicato alla fantascienza, anzi, alla particolare branca della fantascienza nota come distopia. Impossibile perciò evitare di parlarne qui (colpevolmente, a un anno dalla sua uscita).

Il pezzo forte di Distopie è il romanzo breve Lo schianto delle caramelle. Ambientato nella più classica delle distopie, uno stato di polizia con fortissime differenze sociali, parla di due sorelle clandestine che affrontano un pericoloso pellegrinaggio per consultare un oracolo, che per divinare il futuro usa uno strumento antichissimo: una copia del videogioco Candy Crush.

Sulla carta Lo schianto delle caramelle non sembra avere molti elementi che lo rendano interessante; ed ha pure l’aggravante di utilizzare come principale motore della trama i poteri mentali, un cliché che ha ancora cittadinanza nel cinema e nel fumetto, ma che dalla fantascienza scritta è quasi scomparso. E tuttavia basta iniziare a leggere per ricredersi completamente ed essere trascinati nella storia. Perché la buona fantascienza è fatta di dettagli, e qui sono tutti al posto giusto: personaggi credibili e che è impossibile non amare o odiare, tecnologie sorprendenti ma plausibili, e soprattutto una realistica ambientazione in un suk in cui si parla un bizzarro linguaggio italo turco. Alla fine spiace soltanto che l’avventura finisca troppo presto. Stefano nella postfazione promette di espanderla in un romanzo vero e proprio. Io, se fossi un editore, correrei a prenotarlo. Ma si sa, siamo in Italia.

Completano l’ebook due racconti inquietanti e dai temi fortemente simbolici. Mi è piaciuto molto Il vetro, tutto condotto sul filo della canzone di Lou Reed Magic and Loss, in cui Milano è cinta da una soffocante barriera trasparente che allude alle barriere meno tangibili, ma altrettanto difficili da valicare, tra le persone. Un po’ più convenzionale Fallen Feather, in cui Stefano accentua il suo lato più romantico contrastandolo con un’ambientazione violenta e sanguinosa.

Nel complesso, ottima fantascienza, più riuscita e originale di molta di quella che si trova in giro. La mia speranza è che Stefano continui a battere queste strade.

Sonetti spaziali

Qualche mese fa, in occasione dell’approdo sulla cometa 67P/Churyumov-Gerasimenko del lander Philae sganciatosi dalla sonda Rosetta, fu molto sbeffeggiato in rete il relativo servizio del TG4 a firma Mauro Buffa. In esso l’autore deprecava la spesa “francamente eccessiva” della missione, dando voce a un sordo antiscientismo purtroppo molto diffuso nel nostro paese.

Non è però per questo che lo cito, bensì per il fatto che il servizio accusava la sonda non solo di essere inutile, qualcosa che eccita “solo gli scienziati” (evidentemente gente strana e da non prendere a esempio), ma anche di danneggiare le persone comuni, rovinando per sempre l’immagine dell’astro natalizio e sostituendola con quella di un “grosso sasso polveroso”, del tutto privo di mistero e di interesse.

Se fosse solo il TG4 a sostenere che l’esplorazione spaziale distrugge la poesia, non darei molto peso a questa tesi. Tuttavia lo stesso concetto è stato espresso anche altrove con maggiore autorevolezza. Per esempio su Il Sole -24 Ore, poco prima dell’episodio che ho citato, è apparso un interessante articolo di Massimo Bucciantini che, prendendo a prestito le parole di Primo Levi, esprime un dubbio simile.

All’indomani dello sbarco sulla Luna, Levi si chiedeva se l’impresa sarebbe stata ancora in grado di farci meravigliare. “Il volo di Collins, Armstrong e Aldrin è troppo programmato, troppo poco ‘folle’, perché un poeta vi trovi alimento”, scriveva su La Stampa. Da qui prende le mosse il professor Bucciantini, che traccia un’interessante storia del rapporto degli uomini con la Luna mano a mano che la conoscenza è progredita, concludendo però con il dubbio che con le missioni lunari “quella continuità si sia spezzata”.

Sono rimasto sorpreso scoprendo che Levi avesse questo dubbio, lui che riusciva a rendere poetica la tavola periodica di Mendeleev, o a scrivere un racconto struggente intorno a dei barattoli di vernice che fa grumi quando non dovrebbe. Ma sarà poi un dubbio fondato? Io ho la sensazione che l’esplorazione dello spazio apra tanti varchi all’immaginazione quanti sono quelli che chiude. Forse è un po’ presto perché appaia un Grande Poeta a cantare il mistero dello spazio come lo vede la scienza moderna (in fondo è da poco più di mezzo secolo che l’uomo è in grado di lasciare il pianeta, e tuttora con forti difficoltà). Ma non vedo perché non dovrebbe prima o poi apparire.

Facendo queste considerazioni, mi ha confortato scoprire che l’ultima poesia di Edoardo Sanguineti, ancora una volta riportata da La Stampa, riguardava quasar, pulsar e altre entità misteriose che sono recentissime scoperte della scienza moderna. Ve la trascrivo qui:

Sonetto astrale

pulsano pulsar con forti pulsioni:

ecco a voi quasar, quasi stelle vive:

collassano assai dense, per pressioni

che imbucano per sempre, in nere rive:

così forse è: facelle in evezioni,

sciami di nebulose fuggitive,

supergiganti, code in librazioni,

variabili cefeidi recidive:

protuberanze, e getti, e radiazioni

corpuscolari, eclissi comprensive

di pieni pianetini e pianetoni,

aurore ipercompresse in somme stive:

oh, chiare notti gravitazionali,

mie fragili scintille zodiacali!

Se conoscete altre poesie dedicate allo spazio visto con occhi moderni, vi prego di segnalarmele al mio account Twitter (@Vanamonde65). Se le segnalazioni saranno abbastanza, potremmo fare della poesia spaziale un appuntamento fisso di questo blog. Alla prossima!