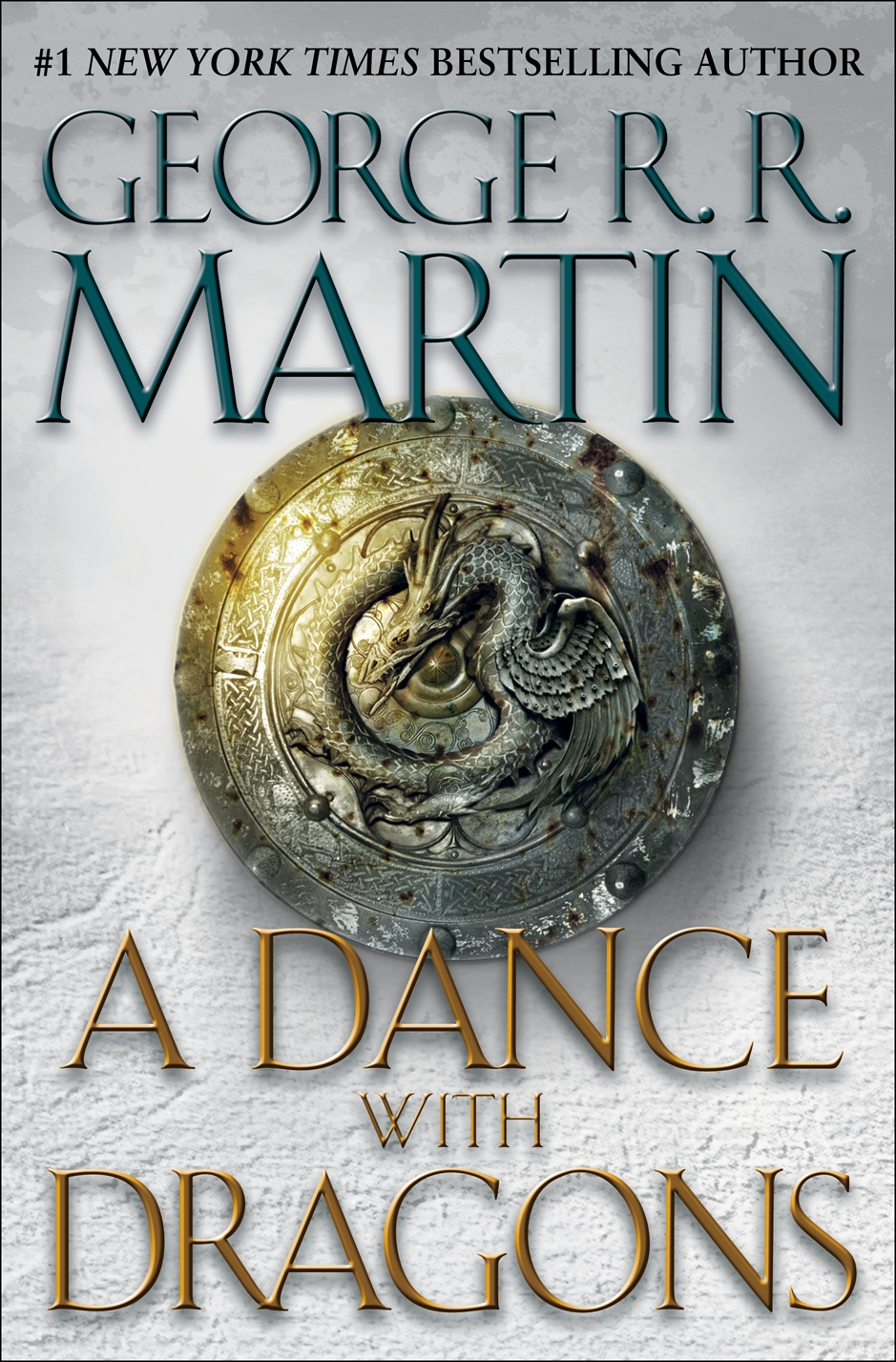

Mentre a Nord Jon Snow, nuovo comandante dei Guardiani della Notte, cerca di ottenere una pace definitiva con i Bruti e di preparare la Barriera all’attacco degli Estranei, all’Est Daenerys Targaryen scopre che governare una città è molto più difficile che conquistarla, e che l’abolizione della schiavitù le ha procurato tanti subdoli nemici dai quali è difficile difendersi. Nel frattempo due uomini cercano di raggiungerla: il principe Quentyn Martell, che vuole chiederla in sposa offrendole la potenza di Dorne per riconquistare Westeros, e Tyrion Lannister, in fuga dopo l’assassinio del padre Tywin.

Ebbene sì: in tre settimane circa ho finito il colossale tomo (960 pagine di romanzo effettivo, senza contare l’appendice con l’elenco dei personaggi) che è il quinto volume della saga di A Song of Ice and Fire. Questo mi mette in una posizione di notevole vantaggio rispetto a coloro che, per necessità o per scelta, intendono leggerlo in italiano. I quali, secondo le ultime indiscrezioni, potrebbero se tutto va bene avere in mano la traduzione già a settembre, ma solo la prima fetta: il romanzo verrà sicuramente spezzato in almeno due tronconi, forse tre, e perciò potrebbe passare ancora un anno e più prima che possano leggere tutto. Per rispetto nei loro confronti cercherò di esprimere le mie considerazioni evitando il più possibile di rivelare il contenuto del romanzo (chi invece non riesce a resistere vada in fondo al post).

Una cosa va detta in primo luogo: suddividere il materiale di A Feast for Crows e A Dance with Dragons secondo un criterio geografico e non cronologico è stata probabilmente una scelta obbligata (per evitare di lasciare i lettori in sospeso per più di dieci anni), ma resta una pessima idea dal punto di vista narrativo. Le vicende qui narrate sono il seguito diretto non di quelle di A Feast for Crows, ma di A Storm of Swords, uscito ben undici anni prima, e anche chi ha buona memoria come il sottoscritto fa una discreta fatica a ricollegare i fili (ho dovuto ricorrere all’utilissimo sito A Wiki of Ice and Fire per farmi tornare in mente alcuni personaggi). Inoltre, tanto per aumentare la confusione, Dance inizia con la partenza per Oldtown di Samwell Tarly, una scena già vista in Feast ma che qui appare da un diverso punto di vista: il lettore deve tenere a mente che molti degli eventi di Feast qui non sono ancora accaduti. Infine, il criterio geografico vale solo fino a poco oltre la metà del libro, dopodiché cominciano a riapparire anche Cersei, Jaime e altri personaggi di Feast. insomma, un guazzabuglio che sarebbe stato meglio evitare.

Non si sfugge, inoltre, all’impressione che la serie stia strabordando al di là di ogni ragionevole confine. Non solo per la mera lunghezza, ma anche per la complessità: in Dance appaiono ben 16 punti di vista diversi (senza contare il prologo e l’epilogo, tradizionalmente affidati a personaggi “una tantum”), ma ciononostante, per mancanza di spazio, alcune linee narrative non sono state proseguite (o lo sono state solo per accenni). Inoltre Martin continua ad aggiungere carne al fuoco: in Dance viene trattata in grande dettaglio tutta la politica delle città libere (Meeren, Yunkai, Qarth, Braavos, Pentos, Volantis), raddoppiando la complessità dell’universo fantastico in cui si svolge la storia; vengono aggiunti due personaggi del tutto nuovi; e soprattutto viene fatta una rivelazione del tutto inattesa che capovolge uno degli assunti fondamentali su cui finora la serie si reggeva. Per giunta, nessuna delle vicende in gioco sembra avviarsi verso una soluzione in tempi brevi; anzi, si può dire che ognuno dei personaggi, se è rimasto in vita, conclude il romanzo in una situazione ben più complicata rispetto all’inizio. C’è veramente da chiedersi se gli ulteriori due romanzi programmati basteranno a Martin per districare tutti i fili di una matassa sempre più contorta.

Al di là di queste preoccupazioni “strutturali”, tuttavia, bisogna dire che Martin non ha perso la mano. Personalmente qualche timore ce l’avevo, dato che avevo trovato Feast un libro meno avvincente dei precedenti tre, con alcune lungaggini e un certo senso di stanchezza generale. Ma ora posso dire che si trattava solo di un effetto dovuto all’assenza dalla scena di quasi tutti i personaggi più interessanti. In Dance il ritmo torna a farsi intenso, e i colpi di scena fioccano. C’è molta politica, ma anche molta azione e, rispetto ai precedenti episodi, molta più magia, anche se permane il cinico realismo cui l’autore statunitense ci ha abituato. L’unico neo è che, concluso il romanzo, quasi tutto rimane ancora in sospeso, e chissà quando potremo leggere il seguito della storia.

Tirando le somme, sono 960 pagine del Martin che amiamo, e chiunque abbia apprezzato A Song of Ice and Fire fino a questo punto non rimarrà deluso. Certo, alcune svolte e alcune novità mi hanno lasciato perplesso, ma credo che si potrà dare un giudizio al riguardo solo a opera conclusa (e speriamo di poterlo fare, prima o poi!).

Se vi è rimasta qualche curiosità, qui sotto ho preparato alcune rivelazioni ulteriori, in forma di domanda e risposta e protette da un antispoiler. Se proprio volete sapere le risposte alle domande, fate clic sui vari “mostra”.

A chi appartengono i punti di vista in questo libro?

[peekaboo name=”1″]

[peekaboo_content name=”1″]I punti di vista piu’ frequenti sono quelli di Jon, Daenerys e Tyrion, piu’ quello di un quarto personaggio che già aveva avuto un punto di vista in passato, ma che ora riappare sotto un nome diverso che preferisco non rivelare. Con un numero minore di capitoli appaiono Arya, Bran, Cersei, Davos, Asha, Victarion e, in un solo capitolo ciascuno, Jaime, Melisandre e Areo Hotah. Infine ci sono tre nuovi punti di vista: Quentyn Martell, Barristan Selmy e un personaggio del tutto nuovo di cui non posso assolutamente parlare senza rivelarvi troppe cose. In più, come sempre, ci sono un prologo e un epilogo affidati a punti di vista una tantum: un bruto oltre la Barriera e Kevan Lannister (fratello di Tywin).[/peekaboo_content]

Si scopre se i fratelli Clegane sono veramente morti?

[peekaboo name=”2″]

[peekaboo_content name=”2″]La certezza non c’è, perlomeno in questo libro. Uno dei due (non vi dico quale) sembra sia stato visto vivo. Dell’altro sono state portate prove della morte. Ma alcuni indizi alla fine del libro sembrano alludere a qualcosa di molto bizzarro…[/peekaboo_content]

E se Brienne di Tarth è stata veramente giustiziata?

[peekaboo name=”3″]

[peekaboo_content name=”3″]Il destino di Brienne viene rivelato in questo libro, ma molto di sfuggita. Dovremo attendere il prossimo per saperne di più.[/peekaboo_content]

Si scopre che fine ha fatto Benjen Stark?

[peekaboo name=”4″]

[peekaboo_content name=”4″]Nemmeno per idea. Nonostante molte scene siano ambientate oltre la Barriera, il destino del fratello di Eddard rimane ignoto.[/peekaboo_content]

E Rickon Stark?

[peekaboo name=”5″]

[peekaboo_content name=”5″]Idem come sopra. Lui, Osha e Cagnaccio sembrano scomparsi nel nulla.[/peekaboo_content]

Si rivede Jorah Mormont?

[peekaboo name=”6″]

[peekaboo_content name=”6″]Lui sì, e ha una parte piuttosto importante.[/peekaboo_content]

Quali sono i personaggi che non appaiono in questo libro?

[peekaboo name=”7″]

[peekaboo_content name=”7″]Nessuna notizia di Sansa Stark e Ditocorto. E nemmeno di Euron “occhio di corvo” Greyjoy e della sua ricerca di draghi, di Aeron “capelli bagnati” Greyjoy, di Jaqen H’ghar, o di Catelyn Stark e del suo gruppo. Anche Samwell Tarly fa solo una breve apparizione all’inizio, in una scena che avevamo già visto nel libro precedente da un altro punto di vista, dopodiché scompare; delle sue ricerche a Oldtown nulla ancora si viene a sapere. Myrcella Lannister viene nominata, ma non si vede mai direttamente. E questi sono solo quelli che mi vengono in mente.[/peekaboo_content]

Muoiono personaggi importanti?

[peekaboo name=”8″]

[peekaboo_content name=”8″]Dipende dalla vostra idea di “importanti”. Anche in questo libro di morti ce ne sono parecchie, incluso almeno uno dei punti di vista. Inoltre, una volta girata l’ultima pagina, c’è un gran numero di personaggi (incluso uno che ero certissimo sarebbe sopravvissuto fino alla fine della storia) la cui sorte è del tutto incerta. Se tutti coloro che sono stati dati per morti lo sono davvero, il bilancio potrebbe essere altissimo… ma dovremo attendere anni per saperlo.[/peekaboo_content]