Non s’intende di scherzi,

stelle, ponti

tessitura, miniere, lavoro dei campi,

costruzione di navi e cottura di dolci.

Quando conversiamo del domani

intromette la sua ultima parola

a sproposito.

Non sa fare neppure ciò

che attende al suo mestiere:

né scavare una fossa,

né mettere insieme una bara,

né rassettare il disordine che lascia.

Occupata a uccidere,

lo fa in modo maldestro,

senza metodo né abilità.

Come se con ognuno di noi stesse imparando.

Vada per i trionfi,

ma quante disfatte,

colpi a vuoto

e tentativi ripetuti da capo!

A volte le manca la forza

di far cadere una mosca in volo.

Più di un bruco

la batte in velocità.

Tutti quei bulbi, baccelli,

antenne, pinne, trachee,

piumaggi nuziali e pelame invernale

testimoniano i ritardi

del suo ingrato lavoro.

La cattiva volontà non basta

e perfino il nostro aiuto con guerre e rivoluzioni

è, almeno finora, insufficiente.

I cuori battono nelle uova.

Crscono gli scheletri dei neonati.

Dai semi spuntano le prime due foglioline,

e spesso anche grandi alberi all’orizzonte.

Chi ne afferma l’onnipotenza

è lui stesso la prova vivente

che essa onnipotente non è.

Non c’è vita

che almeno un attimo

non sia stata immortale.

La morte

è sempre in ritardo di quell’attimo.

Invano scuote la maniglia

d’una porta invisibile.

A nessuno può sottrarre

il tempo raggiunto.

(Wyslawa Szymborska, 1923-2012)

da La gioia di scrivere, traduzione di Pietro Marchesani

Autore: Marco Passarello

Requiem per Splinder

Da oggi Splinder ha cessato di esistere, e così tutti i blog che ospitava. Sparisce così un bel pezzo di storia della Rete italiana. E sparisce anche il mio blog precedente, che aveva lo stesso titolo di questo. Da oggi chi dovesse digitare il vecchio indirizzo verrà automaticamente rispedito qui.

Da oggi Splinder ha cessato di esistere, e così tutti i blog che ospitava. Sparisce così un bel pezzo di storia della Rete italiana. E sparisce anche il mio blog precedente, che aveva lo stesso titolo di questo. Da oggi chi dovesse digitare il vecchio indirizzo verrà automaticamente rispedito qui.

Nulla davvero è andato perduto, per quanto mi riguarda, dato che già da tempo ho recuperato tutti i post del vecchio blog e li ho inseriti nel database di questo. Tuttavia la cosa non durerà a lungo. Dopo aver riletto parte del vecchio materiale, ho deciso che non vale la pena di tenerne online la maggior parte. Molti post sono obsoleti, e si riferiscono a fatti di cronaca che io stesso fatico a ricordare. Anche le recensioni mi sembrano spesso alquanto incomplete (e immagino sia un bene: vuol dire che durante oltre un lustro di blogging la mia scrittura è un po’ migliorata). Nel corso delle prossime settimane, perciò, farò una drastica ripulitura: metterò offline tutti i post obsoleti o insoddisfacenti, e ne modificherò altri per adattarli al nuovo stile di questo blog. Non ha senso, credo, mantenerli qui inalterati come se avesero un interesse storico.

Concludo ringraziando lo staff di Splinder per aver dato a me e a tanti altri la possibilità di entrare nel mondo dei blog, e per aver gentilmente fornito gli strumenti per trasferire tutto altrove.

Come funziona la musica

Da persona profondamente interessata alla musica, ma priva di un’educazione musicale regolare, mi sono sempre chiesto quali motivi stiano alla base della bellezza di un brano musicale. La cosa più frustrante è che, tanto più mi sono impadronito dei tecnicismi del sapere musicale, tanto più arbitrario ha continuato a sembrarmi tutto il sistema. Il fatto è che i libri per l’insegnamento della musica solitamente spiegano i fondamenti di quest’arte in modo apodittico, dando per scontato che le cose stiano come sono. Gli accordi si costruiscono per sovrapposizione di terze. E perché non di quarte o di quinte? La sensibile tende spontaneamente alla tonica. E che vuol dire? Gli intervalli del temperamento equabile differiscono da quelli “giusti”. E che cosa rende “giusti” quelli giusti?

Da persona profondamente interessata alla musica, ma priva di un’educazione musicale regolare, mi sono sempre chiesto quali motivi stiano alla base della bellezza di un brano musicale. La cosa più frustrante è che, tanto più mi sono impadronito dei tecnicismi del sapere musicale, tanto più arbitrario ha continuato a sembrarmi tutto il sistema. Il fatto è che i libri per l’insegnamento della musica solitamente spiegano i fondamenti di quest’arte in modo apodittico, dando per scontato che le cose stiano come sono. Gli accordi si costruiscono per sovrapposizione di terze. E perché non di quarte o di quinte? La sensibile tende spontaneamente alla tonica. E che vuol dire? Gli intervalli del temperamento equabile differiscono da quelli “giusti”. E che cosa rende “giusti” quelli giusti?

Solo con molta fatica sono riuscito a farmi un’idea di come veramente funzionino le cose, e del perché le scale, i modi e gli accordi siano costruiti in un certo modo (un grosso aiuto me l’ha dato la lettura dell’interessante saggio Armonia celeste e dodecafonia di Andrea Frova). Magari avessi avuto prima per le mani questo eccellente libro di John Powell, di cui ho eseguito la revisione tecnica per conto di Salani, e che è davvero un testo utilissimo per chiunque voglia capire un po’ meglio Come funziona la musica.

Il bello del modo di esporre di Powell è l’assenza di qualsiasi paludamento. Il professore britannico parla di tutta la musica, e non si fa alcun problema a usare canzoncine infantili per spiegare i concetti di base di melodia e armonia, o a mescolare Beethoven, Björk e Benny Goodman nei suoi esempi. Le sue spiegazioni sono sempre rigorose ed equilibrate, senza semplificazioni eccessive o tecnicismi inutili, e soprattutto intrise di un delizioso humor inglese che rende gradevoli anche i passaggi più complicati.

In Come funziona la musica qualunque domanda trova risposte esaurienti. Cosa sono note, ritmo, scale, accordi e armonie, come funzionano gli strumenti musicali, ma anche dubbi di altro genere, tipo: cosa significa la nomenclatura dei brani di musica classica? Esistono strumenti più facili o più difficili da suonare? Come ci si comporta in una sala da concerto? Che differenza c’è tra un CD e un MP3? E così via. Il libro funziona ugualmente bene per il principiante assoluto e per chi già ha dimestichezza con la musica. L’unico requisito e essere disposti ad affrontare un po’ di matematica elementare.

Chronic City

In una Manhattan surreale (di cui una parte è perennemente avvolta nella nebbia, e nella quale accadono eventi improbabili come gli attacchi di una tigre gigante che demolisce edifici) seguiamo le vicissitudini di Chase Insteadman, un quasi-VIP che vivacchia sfruttando la notorietà dovuta al proprio passato di attore-bambino e alla bizzarra condizione di fidanzato ufficiale di un’astronauta rimasta imprigionata in orbita. Quando Chase diventa amico del bizzarro critico rock Perkus Tooth, le elucubrazioni di quest’ultimo cominciano a infondergli dubbi sempre maggiori sulla consistenza della realtà in cui vive.

Ho cominciato fiducioso la lettura di questo libro: Lethem è un autore che in genere mi piace molto, e per giunta Chronic City arrivava accompagnato da pareri favorevoli di amici e recensioni positive. Dopo un po’ di pagine, però, ho cominciato a chiedermi perché ogni volta avessi sempre meno voglia di riprenderlo in mano, per giungere alla fine all’inevitabile conclusione: per quanto mi riguarda, è una noia mortale!

Le tematiche di Chronic City non sono certamente nuove, e sono state affrontate da autori del calibro di Philip K. Dick, Thomas Pynchon, William Gibson: l’alternativa tra virtuale e reale e l’incapacità di distinguerli, la dipendenza dell’uomo moderno da strutture che non riesce a comprendere e a controllare, l’impossibilità di assumere un punto di vista affidabile sull’esistenza. Di per sé questo non è un male: nessun grande tema è mai veramente esaurito, e tutti possono essere affrontati ancora da un punto di vista inedito o più moderno. Il problema però è che, a mio avviso, non solo Lethem qui non dice nulla di veramente nuovo e interessante, ma non riesce neppure a dare al lettore un motivo per voler sapere come proseguirà la storia

Lethem in passato ha dato buona prova di saper utilizzare a proprio vantaggio sia gli spunti offerti dalla realtà, sia quelli dati dal fantastico e dal grottesco, spesso mescolandoli insieme in modo inedito e spiazzante. Qui, al contrario, sceglie un registro indiretto, artificioso e blando, che non riesce ad appassionare né a sorprendere. Nelle centinaia di pagine del romanzo non succede quasi nulla, solo dialoghi sconclusionati tra personaggi che potrebbero tutti provenire da un film di Woody Allen (però di quelli in cui il regista vuole essere serio e finisce con l’annoiare).

Dove la realtà offrirebbe infiniti spunti narrativi, l’autore sceglie di utilizzare un pesante filtro metaforico che finisce col depotenziarli. Per fare un esempio, il romanzo si dilunga sul paradosso per cui oggetti puramente virtuali finiscono per essere desiderati al punto di avere un valore in denaro e di influire sui comportamenti delle persone reali. Situazioni del genere sono comunissime nel campo del gioco online; tuttavia, invece che metterne in scena una in modo realistico, Lethem inventa i “calderoni” oggetti virtuali provenienti da un videogioco i quali, per motivi non spiegati, provocano una sorta di estasi mistica in chi li vede rappresentati. I personaggi cercano disperatamente di procurarsene uno su eBay, senza riuscirci, ma anche la partecipazione all’asta online provoca in qualche modo una sorta di comunione mistica con l’oggetto. Tutto questo a mio avviso non solo è ridondante, ma arbitrario e perciò inefficace: la puntata di The Big Bang Theory in cui Sheldon & C. si contendono una spada virtuale, per dire, mi sembra esprimere il concetto in modo molto più concreto e appassionante.

Anche dal punto di vista strutturale il romanzo non mi convince. È scritto quasi completamente in prima persona dal punto di vista di Chase, ma ci sono un paio di capitoli in cui si passa invece alla terza persona dal punto di vista di Perkus, un’asimmetria che disturba e non sembra avere alcuna particolare funzione. Tutto il libro è pieno di strizzatine d’occhio, a volte pesantemente didascaliche (il protagonista si chiama Insteadman, una trasparente allusione al suo vivere secondo le aspettative altrui senza avere una personalità propria), a volte incomprensibili (perché mai a un certo punto i newyorkesi sentono profumo di cioccolata? È un bizzarro nonsense, o una sottile allusione culturale che mi sfugge?).

Alla fine, le uniche pagine che mi siano davvero piaciute sono le lettere scritte dalla fidanzata-astronauta di Chase. Il che è paradossale, visto che nell’economia del libro dovrebbero essere sinonimo di inconsistenza. Forse era questo il messaggio dell’autore, che una realtà immaginata è più vivida e interessante di una vissuta? Ricevuto, ma forse lo si poteva dire in meno di 450 pagine.

To tweet or not to tweet

Con questo post inizia una serie che vorrebbe servire a mettere a punto il blog in base alle esigenze dei suoi pochi visitatori.

Con questo post inizia una serie che vorrebbe servire a mettere a punto il blog in base alle esigenze dei suoi pochi visitatori.

Comincio con l’account di Twitter, il quale mi procura non pochi dubbi.

Quando ho deciso di affiancare al blog un account Twitter, ho pensato di usarlo esclusivamente per segnalare le mie attività pubbliche: pubblicazione di articoli e racconti, trasmissioni radio, e così via. Non mi era sembrato opportuno segnalare su Twitter l’uscita dei post del blog, dato che chi vuole riceverli regolarmente può usare un newsreader RSS. E non intendevo nemmeno usarlo per diffondere commenti, dato che a questo scopo uso direttamente il blog per le opinioni più articolate, e l’account di Facebook per la chiacchiera che immagino interessi solo i miei diretti conoscenti.

Tuttavia ultimamente Twitter è molto cresciuto in importanza, e certe volte ho avuto la tentazione di utilizzare l’account di Twitter per partecipare a dibattiti estemporanei e commenti in diretta, diffondere link, e in generale per altri usi per cui non si può utilizzare il blog. Finora non l’ho fatto perché non volevo snaturare l’account Twitter come l’avevo concepito originariamente. Mi chiedo però che ne pensino i miei (scarsi) seguaci. Inoltre mi chiedo se potrebbe essere opportuno lasciare inalterato l’uso di questo account e affiancargliene un secondo più incline alla chiacchiera.

A seguire il mio Twitter sono appena una ventina di persone. Spero aumentino nel tempo. Comunque mi piacerebbe se i magnifici venti mi dicessero il loro parere su questo:

- Vi è utile se segnalo su Twitter l”uscita dei post?

- Preferite che continui a usare il mio account Twitter solo per segnalare articoli e trasmissioni, o siete favorevoli a un ampliamento delle sue funzioni?

- Meglio un solo account Twitter, o due?

Fatemi sapere, possibilmente nei commenti di questo post.

Il ciclo di vita degli oggetti software

Su Data Earth, uno dei tanti ambienti virtuali a disposizione del pubblico (qualcosa di simile a una versione estremamente sofisticata di Second Life) vengono venduti i “digenti”, creature domestiche virtuali, dotate di intelligenza artificiale e in grado di apprendere. Se per alcuni non sono più che giocattoli, per altri diventano l’equivalente di figli che vanno educati e protetti. Col tempo si presentano problemi che nessuno si aspettava. Cosa succede se la piattaforma software che li ospita diventa obsoleta? Come finanziare le tecnologie che possono consentire loro di continuare a esistere e ad apprendere? In che forma legale si può garantire loro tutela e autodeterminazione? E soprattutto, bisogna lasciarli liberi anche quando non condividiamo le loro scelte?

È indiscutibile che Ted Chiang sia tra gli autori più interessanti e talentuosi della fantascienza contemporanea. Ogni sua opera affronta problemi scientifici, epistemologici o filosofici da un punto di vista totalmente inedito, e lo fa con strumenti stilistici ogni volta differenti e sorprendenti. Ha il rigore scientifico di un Greg Egan, ma riesce nello stesso tempo a risultare molto più leggibile anche ai profani, e a coinvolgere emotivamente il lettore in modo molto più approfondito.

Non fa eccezione questo suo primo approccio al romanzo (comunque molto breve). L’obiettivo di Il ciclo di vita degli oggetti software (esplicitato in un’interessante intervista pubblicata su Robot #64), è quello di fornire un punto di vista nuovo rispetto alla visione narrativa dell’intelligenza artificiale. Questa, infatti è sempre stata rappresentata come qualcosa di compiuto, che nasce già pronto e superiore agli esseri umani. Tuttavia, fa notare Chiang, è molto improbabile che sia così. Molto probabilmente una vera intelligenza artificiale dovrà affrontare gli stessi problemi che affrontano gli umani, e cioè crescere gradatamente imparando dall’esperienza.

La lettura di questo libro mi ha fatto pensare a Bob Shaw, filtrato attraverso il minimalismo americano: un’idea semplice e ben definita, esplorata fino alle sue estreme e non immediatamente prevedibili conseguenze (ovverosia quello che la fantascienza dovrebbe sempre fare), attraverso una serie di quadretti familiari, descritti in maniera diretta e priva di orpelli.

Dal punto di vista delle idee, il romanzo di Chiang è quantomai stimolante. Forse è presto per dirlo, ma potrebbe essere uno di quei libri che portano a un cambiamento di paradigma: sarà difficile d’ora in poi immaginare a un’intelligenza artificiale prescindendo dai digenti e da quello che possono insegnarci. Come lettore, tuttavia, provo per la prima volta un briciolo di insoddisfazione nei confronti di un’opera di Chiang. Lo stile adottato in questo caso, estremamente distaccato e con continui salti temporali, rende difficile affezionarsi ai personaggi, proprio quando le situazioni descritte dall’autore implicano sentimenti profondi e coinvolgenti. Inoltre il romanzo termina proprio in un momento, l’equivalente dell’inizio dell’adolescenza per i digenti, che lascia il lettore con la curiosità di come si evolveranno le cose. Insomma, visto che Chiang si è cimentato per la prima volta in un romanzo, avrei preferito che non fosse un romanzo brevissimo, visto che i temi presentati avrebbero tranquillamente retto un maggiore approfondimento. Cionondimeno, resta una delle uscite fantascientifiche più interessanti degli ultimi tempi.

Il libro è uscito in Italia in un’ottima edizione della Delos Books. Chi sa bene l’inglese può anche leggerselo gratuitamente qui.

Sherlock Holmes – Gioco di ombre

Sherlock Holmes è determinato a sconfiggere il malvagio professor Moriarty, che dietro la facciata di tranquillo accademico manovra crimini e organizza attentati senza mai lasciare tracce. Moriarty gli fa sapere che, se insisterà a cercare di fermarlo, lo colpirà negli affetti più cari, incluso il dottor Watson, che sta per sposarsi e non ne vuole più sapere di aiutare Holmes nelle sue imprese. Ma Holmes non accetta di arrendersi: non gli resta perciò che proteggere Watson all’insaputa di quest’ultimo…

Il primo Sherlock Holmes di Guy Ritchie mi era sostanzialmente piaciuto. A fianco di tante operazioni che, nel tentativo di “modernizzare” un personaggio famoso, lo snaturano completamente (tipo trasformare I tre moschettieri in un’avventura steampunk, per dire), il regista inglese ha compiuto un’operazione molto più sofisticata, recuperando le caratteristiche del personaggio letterario che erano state gradatamente dimenticate nella vulgata cinematografia e televisiva. Nella fattispecie: Sherlock Holmes non è (solo) un freddo ragionatore: è un uomo d’azione, un drogato e sostanzialmente un pazzo lunatico. A questa ottima intuizione si aggiunge che Ritchie è un mago del montaggio, e riesce a rendere i ragionamenti sovrannaturalmente complicati di Holmes facendoci entrare nella sua testa con un velocissimo flusso di immagini invece che somministrarci i consueti noiosi spiegoni.

Se avevo delle riserve sul primo film era perché questa ottima costruzione del personaggio e le inquietanti atmosfere gotiche non andavano poi a parare da nessuna parte: il cattivo e il suo complotto erano poco significativi e non davano soddisfazione. Per fortuna qui si è corretto il tiro, si è chiamato in causa l’arcinemico di Holmes in persona, il professor Moriarty, interpretato in modo più che convincente da Jared Harris, e le cose funzionano meglio, tanto che si può tranquillamente dire che questo è uno di quei rari seguiti migliori del film iniziale. La tensione non cala mai, c’è un perfetto equilibrio tra dramma e commedia, e le trovate di Holmes sono sempre sorprendenti (e inverosimili se ci si pensa per un secondo, ma questo è vero anche per i romanzi di Doyle). La scena che mi è piaciuta di più è quella finale, in cui Moriarty e Holmes giocano a scacchi e con montaggio alternato Watson mette in pratica le deduzioni dell’investigatore: una costruzione impeccabile. Ritchie è davvero uno che ci sa fare, peccato per quell’incidente di percorso di sposare Madonna (finché è stato suo marito ha prodotto l’unico film brutto della sua carriera).

Certo, ci sono anche cose che non funzionano, per esempio il personaggio femminile. Tolta di mezzo in fretta Irene Adler, viene sostituita con una chiromante zingara che segue ovunque Holmes & Watson senza mai interagire con loro. Un personaggio inutile (e l’interpretazione incolore di Noomi Rapace non aiuta). Ma in generale tutti i personaggi secondari non convincono molto. Per esempio, usare Stephen Fry come Mycroft Holmes è stata una scelta di casting pressoché perfetta, ma poi il personaggio rimane sospeso per aria, come se gli sceneggiatori fossero indecisi su come usarlo.

Giudizio sintetico: se fanno il terzo andrò a vederlo.

Per un errore una bozza incompleta di questo post è rimasta a lungo online. Me ne scuso.

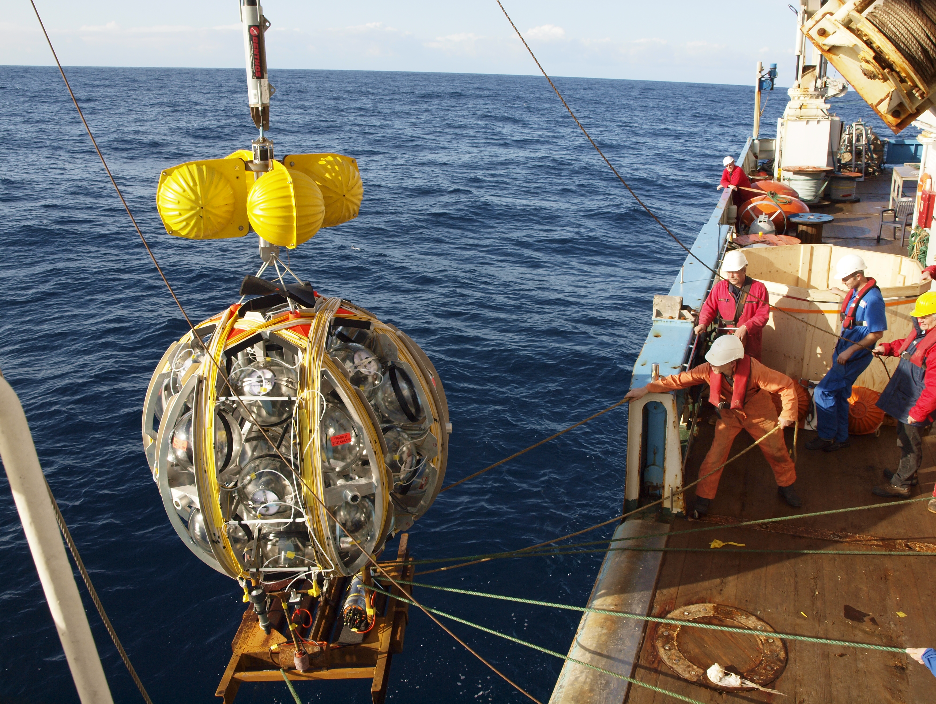

A pesca di neutrini

Mariastella Gelmini non lo sapeva, ma i neutrini sono particelle prive di carica elettrica e quasi prive di massa, che viaggiano nello spazio in linea retta senza farsi deviare da nulla e attraversano un pianeta come la Terra come se non esistesse neppure. Per questo motivo i neutrini sono un’ottima fonte di informazione su quello che succede in zone remote dell’Universo, dato che nulla li ferma o li sposta. Il problema è che particelle del genere sono anche molto difficili da individuare, dato che attraversano qualsiasi cosa come se fossero fantasmi. Un osservatorio per neutrini, quindi, funziona in modo molto particolare. Per cominciare, invece che guardare verso il cielo, guarda verso la Terra: in questo modo non viene disturbato da particelle di altro genere, mentre “vede” comunque i neutrini che attraversano facilmente il pianeta. In secondo luogo, l’osservatorio deve essere circondato da grandi quantità di materia. In questo modo, i neutrini che l’attraversano lasciano ogni tanto una debole traccia, un lampo di radiazioni che sensori sufficientemente acuti possono catturare e interpretare. E’ per questo che l’osservatorio del Gran Sasso sta sotto una montagna, e l’osservatorio Ice Cube sotto il ghiaccio dell’Antartide. Il prossimo osservatorio, invece, verrà costruito sul fondo del Mediterraneo, circondato non da roccia o ghiaccio, da dall’acqua.

Se volete saperne di più, leggete l’articolo che ho scritto in proposito su Nòva 24 di oggi, che trovate in edicola allegato a Il Sole 24 Ore, oppure facendo clic su:

Born Again!

Quando ho cominciato questa seconda versione del mio blog, ho deciso che avrei evitato di scrivere post di carattere strettamente personale. La mia vita non è tale da risultare interessante per il lettore casuale, e per tenere informati gli amici di quello che mi succede ci sono Facebook e gli altri social network. Tuttavia oggi faccio un’eccezione, un po’ perché quanto mi sta succedendo mi coinvolge non solo a livello personale ma anche professionale, e un po’ perché investirà direttamente anche questo blog.

Ecco cosa ho da dirvi: dall’inizio di questo mese sono in cassa integrazione a zero ore. La redazione milanese della rivista per cui lavoravo ha chiuso i battenti. I dettagli sono ancora da definire, in base a una trattativa con l’azienda. Ma le probabilità che io torni a scrivere per quella testata sono davvero scarse. E, stante l’attuale situazione del mercato del lavoro, le probabilità che qualcuno mi assuma a tempo indeterminato in una redazione sono, almeno in un futuro prossimo, vicine allo zero.

Non ne faccio un dramma. C’è, come vi ho detto, la cassa integrazione, poi eventualmente ci sarà il sussidio di disoccupazione (la tessera di giornalista almeno a questo serve). E per fortuna le opportunità di lavoro, sia pure precarie, non mancano.

Ma dirò di più: sto vivendo questo evento, più come una disgrazia, come una liberazione e un’opportunità.

Liberazione: da tempo il mio lavoro aveva cessato di significare qualcosa per me. Quando sono entrato in questa redazione, provavo tutto il piacere che deriva dal fare un lavoro creativo. Avevo una mia sezione che potevo gestire con relativa libertà, il tempo e le risorse per creare articoli da zero e per provare prodotti in modo approfondito. Avevo contatti continui con le aziende, partecipavo a fiere e conferenze stampa, potevo tenermi aggiornato. E il mio contributo veniva apprezzato. Col tempo, per l’azione congiunta della crisi (triplice: dell’economia, dell’informatica e dell’editoria) e di una totale mancanza di cultura giornalistica daparte dell’azienda, il mio lavoro si è completamente snaturato. Da qualche anno, ormai, il mio compito era solo quella di tradurre articoli provenienti dall’estero, seguendo una scaletta decisa a mille chilometri di distanza senza consultarmi. Avevo smesso di fare proposte, dato che non venivano prese in considerazione. Non avevo quasi mai possibilità di partecipare a eventi, considerati “perdite di tempo”. Ero diventato un passacarte: a ogni giorno che passava sentivo che la professionalità che avevo costruito in anni di giornalismo mi sfuggiva un po’ di più.

Avevo pensato tante volte di andarmene e basta, e a trattenermi c’era solo quel contratto a tempo indeterminato, una specie di santo Graal nel mondo editoriale di oggi, che pareva un sacrliegio gettare via senza un’adeguata contropartita. Ma quel contratto era diventato una catena che mi teneva avvinghiato a un lavoro che non mi dava nulla. Ora, per il bene o per il male, la catena si è spezzata. E sono libero di cercare qualcosa di diverso.

Opportunità: Il lavoro di giornalista non è certo il più gravoso del mondo. Ma lavorare per otto ore al giorno in una redazione richiede comunque un bel po’ di energia creativa. È abbastanza duro tornare a casa, e sforzarsi ancora di scrivere un racconto, una sceneggiatura, il canovaccio di una trasmissione radio, o anche solo di scrivere post per questo blog, che infatti nelle ultime settimane ho trascurato tantissimo. Quanti sono i post che ho concepito, di cui anzi ho cominciato la bozza, e che poi non sono arrivato a portare a termine, cancellandoli perché ormai inattuali?

Ora, all’improvviso, si spalancano abissi insondabili di tempo a disposizione. Ho davanti un periodo in cui in pratica sarò in totale vacanza obbligata. Anche se dovessi trovarmi altri lavori da fare, saranno probabilmente del tipo che si svolge in tutto o in parte a casa, lasciandomi la possibilità di gestirmi come preferisco. Progetti il cui completamento mi sembrava un sogno irraggiungibile ora appaiono a portata di mano. Lo so: la realtà si incaricherà presto di mostrarmi che ci sono altri ostacoli da superare oltre alla mancanza di tempo, prime tra tutti la mia pigrizia e disorganizzazione. Ma ho troppo desiderato un’occasione del genere per non provare a sfruttarla.

Perciò vi autorizzo ad aspettarvi grandi cose da me. Comincio però a promettere una piccola cosa: non lascerò più questo blog per più di 48 ore senza un post. Ho detto.

Un piccolo ripasso di diritto costituzionale

Corre voce che in Italia, con l’avvento del governo Monti, sia stata sospesa la democrazia rappresentativa.

Che questa tesi possa essere sostenuta da berlusconiani e leghisti, non c’è da meravigliarsi. Costoro, infatti, sostengono da tempo che l’unico governo che rispetta la cosiddetta “volontà popolare” è quello che nasce subito dopo le elezioni. Se per caso questo governo dovesse cadere, si crea una situazione sanabile solo con nuove elezioni. Qualsiasi governo nasca dopo la caduta del primo, per loro è un golpe, un tradimento, una pugnalata alla democrazia (se invece un deputato cambia casacca, dietro offerta di denaro o di incarichi, per sostenere un governo che non sosteneva all’inizio, a quanto pare per loro non è un problema; ma non divaghiamo). Preoccupa però che ora questi discorsi si sentano fare anche nel campo antiberlusconiano. Per esempio, Antonio Padellaro usa esattamente gli stessi argomenti.

Lo dico senza mezzi termini: queste sono corbellerie, senza alcun fondamento né di diritto, né di fatto. La Costituzione italiana prevede che il Presidente della Repubblica nomini un presidente incaricato, e che questo chieda la fiducia al Parlamento, ed è quello che è successo col governo Monti né più né meno che con qualunque altro governo italiano dal 1948 ad oggi. Chi sostiene che il non andare a elezioni equivalga a una sospensione della democrazia, in pratica nega che la Repubblica italiana sia mai stata una democrazia, e nega che lo siano anche gran parte delle democrazie moderne, inclusa la più antica, quella britannica, dove Margareth Thatcher fu sostituita dal Parlamento nonostante avesse trionfalmente vinto le elezioni due anni prima.

Il governo Monti può piacere o meno, così come può dispiacere il fatto che i partiti siano stati costretti ad accettarlo dalla pressione dell’emergenza. Ma si è trattato comunque di una libera scelta del Parlamento, che può revocarla in qualsiasi momento. Non c’è stata alcuna violazione delle regole democratiche, ed è irresponsabile sostenere il contrario. Anzi, se siamo riusciti ad avere un governo con la fiducia del Parlamento in queste circostanze, vuol dire al contrario che la nostra democrazia ha funzionato benissimo.

La democrazia rappresentativa prevede che a prendere le decisioni siano per l’appunto i nostri rappresentanti, i parlamentari, ed implica che questi possano prendere decisioni che non era possibile prevedere quando sono stati eletti. Incluso un cambio di governo. Una democrazia in cui ci si deve continuamente appellare direttamente al popolo per avere legittimità non è rappresentativa. Ê plebiscitaria, ed è tutta un’altra cosa. Se Berlusconi è riuscito a indurre anche i suoi oppositori a confondere la democrazia col plebiscito, vuol proprio dire che ha avvelenato questo Paese nel profondo.